1970年5月24日,苏联在科拉半岛启动超深钻井项目,本来是想直捅地心,探明地球内部的秘密。

那个时代,冷战正酣,美国人刚把宇航员送上月球,苏联人就想着在地底也来场较量。

结果这个项目挖了近20年,创下12,262米的深度纪录,却在1992年被迫刹车。直到今天,2025年,我们回过头看,才真正搞懂为什么这个梦想注定半途而废。

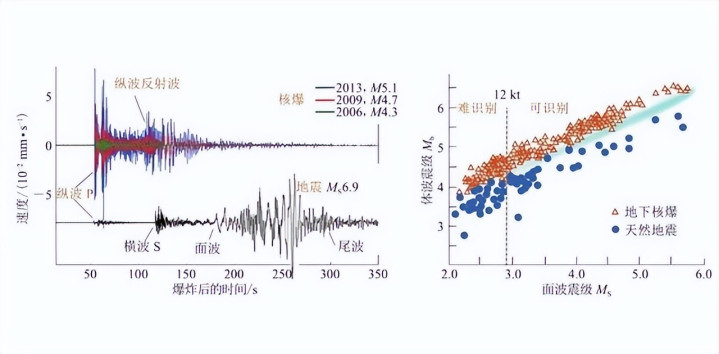

项目起源于上世纪60年代的苏联地质研究计划,当时,科学家们对地球结构有初步认识,通过地震波分析,猜想地壳和地幔的分界在地下约35公里处。

苏联人选了科拉半岛的佩琴加区,那里是波罗的海地盾的一部分,岩层稳定,适合深挖。

他们先用乌拉尔马什-4E钻机开干,1974年升级到乌拉尔马什-15000型号,目标直指15,000米。

早期进展还行,1979年6月6日就破了美国俄克拉荷马伯莎·罗杰斯井的9,583米纪录。那时候,大家都以为再努把力,就能触及地幔。

可挖着挖着,问题就冒出来了。

深度过万米后,温度梯度超出预期。本来地质模型预测每公里升25摄氏度左右,结果实际高出一倍,到12公里处已达180摄氏度。

这热量让钻头材料软化变形,钻具像橡皮泥一样没法正常工作。

1984年9月27日,钻弦在12,066米处断裂,5公里长的管子掉进井底,只能从侧面开支孔重来。类似故障反复发生,维修成本直线上升。

苏联工程师试过各种办法,比如注入冷却剂或换耐高温合金,但这些都只能勉强维持进度,没法根治问题。

按莫霍面理论,7公里下该有花岗岩转玄武岩的过渡层,可实际钻到12公里还是花岗岩。这颠覆了当时的认知,说明地震波折射不一定是层间转换,还可能是岩石内部变质。氢气含量高得惊人,钻泥冒泡像煮沸一样,分析显示这是岩石与水反应产生的。

更意外的是,在6公里深找到2.5亿年前的微型浮游生物化石,证明生命痕迹能存留那么深。

还有地下水,在3到6公里处渗出,本以为高压下岩石密不透水,结果水被困在不透气层里没蒸发。这些发现虽宝贵,但也暴露了人类对地底的了解有多浅薄。

美国早几年就放弃了类似尝试,他们的莫霍计划从1957年起步,想在太平洋海底钻穿薄薄的洋壳,可1966年国会砍预算,项目胎死腹中。

苏联人咬牙多坚持了几年,部分因为国家意志强,但技术瓶颈越来越明显。钻到12,262米后,设备频频罢工,资金也跟不上了。

1991年苏联解体,新俄罗斯经济乱套,科研经费锐减。1992年钻探停摆,1995年整个设施关闭,团队缩减转去分析已有样本。

德国的KTB项目从1987到1995年挖到9,101米,温度超260摄氏度,也停了,但他们把遗址改成观测站,继续用仪器测数据。

日本人接棒,国际海洋发现计划下,2010年代启动M2M计划,想在海底钻到地幔。

这些后续努力,都从科拉学到教训:深钻不光是技术活,还得考虑经济可持续。

这个梦想搁浅,让人感慨人类渺小。

地球半径6,371公里,我们只挠了0.2%的皮,地核还在3,470公里下等着。

科拉项目虽没穿地,却证明了好奇心的价值。

它告诉我们,探索不是一帆风顺,总有极限挡路,但每一步失败都铺就新知。

如今,技术进步了,材料科学和自动化钻探更先进,可深钻成本仍高得吓人。

或许未来某天,我们能再试一次。

参考资料

科学探秘(39)| 挖穿地球会怎样?这个计划太疯狂! 封面新闻